코드만으로는 부족하다! 개발자를 위한 네트워크 상식 완전 정리

1. IP 주소: 디지털 세계의 집 주소

개발자라면 IP 주소 개념부터 제대로 알고 계셔야 합니다. IP 주소는 인터넷에 연결된 모든 장치가 갖고 있는 고유한 ‘주소’라고 보시면 되는데요, 실제 집 주소처럼 데이터를 어디로 보내야 할지 알려주는 역할을 합니다. 이 IP 주소는 IPv4와 IPv6 두 가지 버전이 있으며, IPv4는 흔히 보는 192.168.0.1 같은 형식이고, IPv6는 훨씬 더 길고 복잡한 구조입니다. 예전엔 IPv4만 써도 충분했지만, 기기가 많아지면서 이제는 IPv6도 필수로 다뤄야 하는 시대가 되었죠. 개발을 하다 보면 서버와 클라이언트 간의 통신을 처리할 일이 많으신데, 이때 IP 주소를 통해 장치 간 통신이 원활하게 이루어집니다. 특히 백엔드 개발자 분들께는 이 개념이 더욱 중요합니다. 클라이언트 요청을 받아 처리하는 API 서버 구축이나, 로드 밸런싱을 할 때 IP 주소 기반 분산 처리를 자주 다루시게 되거든요. 단순히 “주소다”라는 개념에 그치지 않고, 실제 통신 흐름 속에서 IP가 어떻게 동작하는지까지 알고 계시면 디버깅이나 네트워크 설정 작업에서 훨씬 유리하게 작용합니다.

2. DNS: 인터넷의 전화번호부

DNS는 ‘Domain Name System’의 약자로, 우리가 흔히 보는 www.example.com 같은 도메인 이름을 실제 IP 주소로 변환해주는 시스템입니다. 전화번호부에 이름을 치면 전화번호가 나오는 것처럼, DNS는 사람이 기억하기 쉬운 도메인과 기계가 이해하는 IP 주소 간의 다리를 놓아주는 역할을 하죠. 예를 들어 사용자가 브라우저에 google.com을 입력하면, DNS가 이 도메인을 142.250.206.78 같은 IP 주소로 변환해 주는 겁니다. 개발자 분들이 웹사이트를 배포하거나 클라우드 환경을 구성할 때 반드시 거쳐야 하는 개념입니다. 도메인을 구입한 뒤 네임서버를 연결하거나, 서브도메인을 만들어 여러 서비스를 분리할 때 DNS 설정을 다루게 되시거든요. 특히 프론트엔드 개발자 분들도 CDN이나 API 엔드포인트 설정 등에서 DNS 오류를 만나게 되면, 근본 원인을 파악하는 데 도움이 됩니다. DNS 캐싱, TTL(Time To Live), 루트 네임서버 등의 고급 개념까지 익혀두신다면, 문제 해결 능력이 한층 업그레이드될 것입니다.

3. 포트 번호: 같은 주소 내 여러 문을 여는 열쇠

포트 번호는 IP 주소 안에서도 어떤 애플리케이션으로 데이터를 보내야 하는지를 결정하는 ‘세부 입구’입니다. 쉽게 말해서 IP 주소가 아파트라면, 포트는 그 아파트 내의 각 세대라고 보시면 됩니다. 예를 들어 192.168.0.1:80이라고 하면, 192.168.0.1이라는 주소의 80번 포트, 즉 웹 서버로 접속하겠다는 뜻이 됩니다. 개발자가 서버를 열거나 클라이언트 요청을 받을 때, 이 포트 개념은 반드시 숙지해야 합니다. HTTP는 80번, HTTPS는 443번 포트를 기본으로 사용하며, 데이터베이스 연결 시에도 MySQL은 3306, PostgreSQL은 5432 등 특정 포트를 사용합니다. 서버 간 통신, 방화벽 설정, 포트 포워딩, 컨테이너 네트워킹 등 다양한 상황에서 이 포트 번호는 핵심 키워드로 등장합니다. 또한 동일한 서버에서 여러 서비스를 동시에 운영하려면 포트를 다르게 지정해줘야 충돌을 방지할 수 있죠. 포트 충돌로 인해 예상치 못한 에러가 발생하는 상황, 한 번쯤 겪어보신 적 있으시죠?

4. TCP와 UDP: 데이터를 보내는 두 가지 방식

인터넷에서 데이터를 전송하는 방식에는 TCP와 UDP 두 가지가 있습니다. TCP는 ‘신뢰성 있는 연결’을 보장하는 방식이고, UDP는 ‘속도’를 우선으로 하는 방식입니다. TCP는 데이터를 주고받을 때 일종의 ‘악수’를 통해 연결을 맺고, 순서를 보장하며, 전송 중 손실된 데이터는 다시 전송하는 안정적인 프로토콜입니다. 그래서 웹 페이지 요청, 이메일 전송, 파일 다운로드 등 중요한 정보 교환에는 TCP가 주로 사용됩니다. 반면 UDP는 연결 없이 데이터를 날려 보내는 방식입니다. 실시간 동영상 스트리밍, 온라인 게임, VoIP처럼 지연 시간보다 실시간성이 중요한 서비스에서는 UDP가 더 효율적입니다. 개발자 분들이 네트워크 프로그래밍을 할 때 이 둘 중 어떤 방식을 사용할지 선택하는 건 매우 중요한 결정이죠. 예를 들어 Node.js에서 net 모듈은 TCP를 기반으로, dgram 모듈은 UDP 기반으로 동작합니다. 각각의 특성과 상황에 따른 적절한 사용법을 숙지하신다면, 더욱 유연하고 견고한 시스템을 설계하실 수 있습니다.

5. 서브넷팅(Subnetting): 네트워크를 나누는 기술

서브넷팅은 하나의 IP 네트워크를 여러 개의 작은 네트워크로 나누는 기술입니다. 이건 마치 큰 회사를 부서별로 나누는 조직 구조처럼 생각하시면 이해가 쉬운데요. IP 주소와 서브넷 마스크를 이용해서 어떤 범위의 주소가 같은 네트워크에 속해 있는지를 결정하게 됩니다. 예를 들어 192.168.1.0/24는 256개의 주소를 포함한 네트워크이고, 이걸 192.168.1.0/25, 192.168.1.128/25로 나누면 두 개의 서브넷으로 분할됩니다. 이 기술은 네트워크의 효율적인 자원 분배, 보안, 트래픽 관리 등에 매우 중요하게 사용됩니다. 서버나 가상 머신을 많이 다루시는 분들, 혹은 클라우드 상에서 VPC(Virtual Private Cloud)를 설정하시는 분들께는 필수 개념입니다. 아마존 AWS, 구글 클라우드, 애저 등에서 네트워크를 설계할 때 서브넷을 어떻게 구성하느냐에 따라 서비스 성능과 보안성이 달라지기 때문에, 이 개념을 정확히 알고 계셔야 장기적으로 훨씬 수월하게 운영하실 수 있습니다.

6. NAT와 공인 IP vs 사설 IP

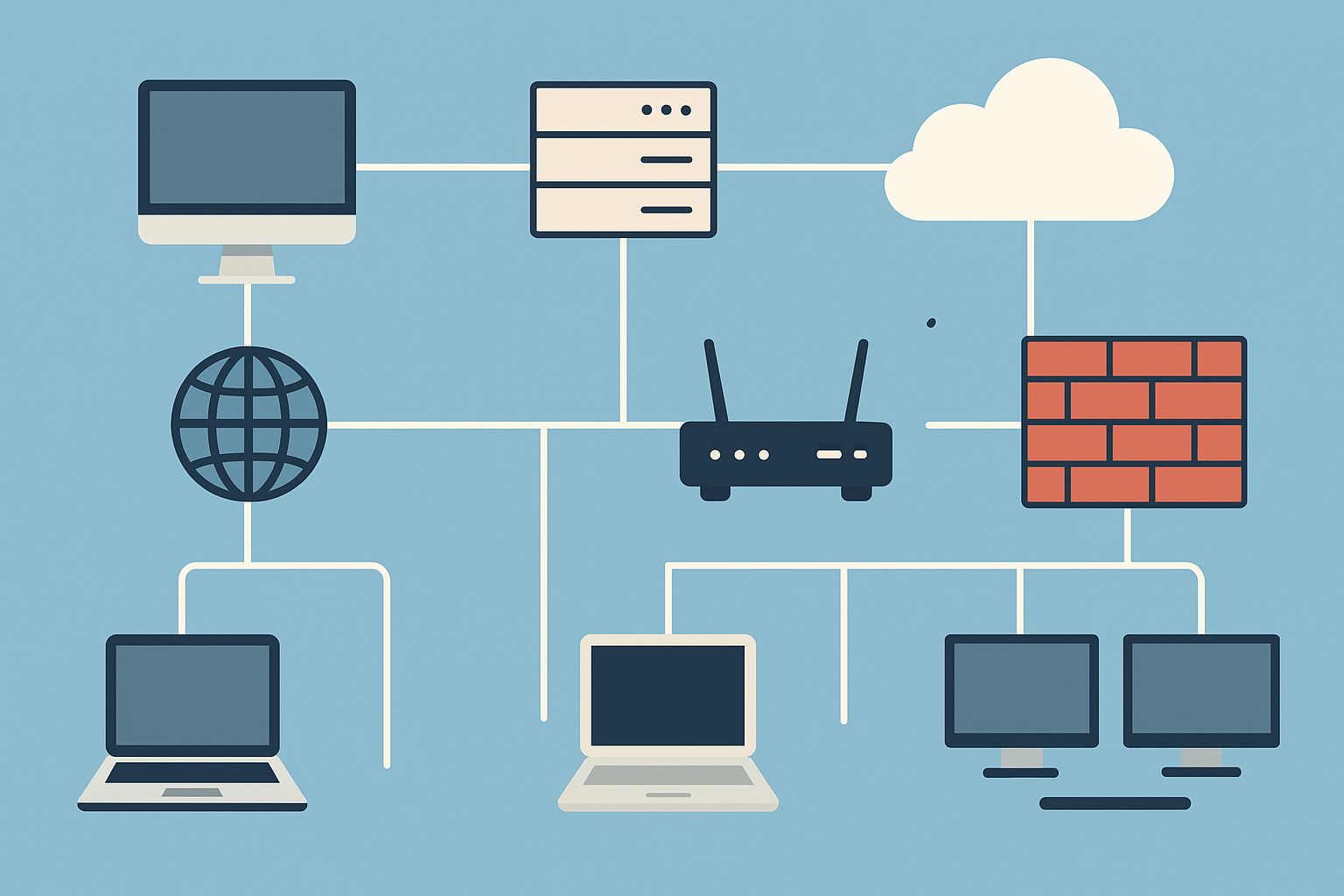

NAT(Network Address Translation)는 하나의 공인 IP 주소를 여러 장치가 공유할 수 있도록 해주는 기술입니다. 보통 집이나 회사에서 공유기를 쓰신다면, 내부 장치는 사설 IP를 쓰고 외부로 나갈 땐 하나의 공인 IP를 사용하는 방식이죠. 이 구조는 IP 주소 부족 문제를 해결하는 데 큰 기여를 했으며, 보안 측면에서도 이점이 많습니다. 사설 IP는 외부에서 직접 접근할 수 없기 때문에, 기본적인 방화벽 역할도 하게 되죠. 하지만 서버를 외부에 노출해야 할 경우, 공인 IP를 할당하거나 포트 포워딩, DMZ 설정 등을 활용하셔야 합니다. 개발자 분들이 테스트 서버를 로컬에서 띄우고 외부에서 접근하려 할 때 이 NAT 개념이 나오게 됩니다. 또한 Docker 컨테이너나 가상 머신 네트워크 구성 시에도 NAT 방식이 기본적으로 적용되기 때문에, 이해해 두시면 다양한 환경에서도 빠르게 적응하실 수 있습니다.

7. 방화벽(Firewall): 디지털 세계의 보안문

방화벽은 외부의 위협으로부터 내부 네트워크를 보호해주는 일종의 ‘디지털 성문’입니다. 설정된 규칙에 따라 어떤 트래픽은 허용하고, 어떤 트래픽은 차단하는 역할을 하죠. 운영체제에 내장된 기본 방화벽도 있고, 기업용 장비나 클라우드 방화벽처럼 더 정교한 설정이 가능한 제품도 있습니다. 서버를 운영하다 보면 방화벽 설정이 문제를 일으키는 경우도 종종 생깁니다. 예를 들어, API 요청이 제대로 도착하지 않거나, DB 접속이 막힐 때 방화벽에서 포트를 막고 있는 경우가 많습니다. 개발자라면 단순히 코드만 잘 짜는 것이 아니라, 이런 네트워크 보안 구성까지도 고려해야 합니다. 특히 DevOps, SRE 같은 역할을 맡고 계신 분들은 방화벽 정책, 보안 그룹 설정, ACL(Access Control List) 관리 등을 능숙하게 다루셔야 하죠. 결국 시스템은 코딩만으로 완성되지 않습니다. 데이터를 안전하게 지키는 것도 개발자의 중요한 임무입니다.

8. HTTP와 HTTPS: 인터넷 대화의 언어

HTTP(HyperText Transfer Protocol)는 웹에서 데이터를 주고받는 통신 규약입니다. 사용자가 웹페이지를 열면, 그 안에서 일어나는 모든 요청과 응답은 HTTP 프로토콜을 통해 이루어집니다. 반면 HTTPS는 여기에 보안 계층을 추가한 버전으로, 데이터를 암호화하여 중간에서 누군가가 엿보더라도 내용을 볼 수 없게 만듭니다. 특히 개인정보를 다루는 웹사이트라면 HTTPS는 선택이 아닌 필수가 되었죠. 개발자 입장에서는 이 프로토콜의 작동 방식과 요청/응답 헤더의 구조를 잘 이해해야 합니다. REST API를 설계하거나, 프론트엔드와 백엔드 간 통신을 처리할 때 HTTP 메서드(GET, POST, PUT, DELETE 등)를 정확히 사용하는 것이 중요하니까요. 또한 HTTPS 인증서 발급, 리디렉션 설정, Mixed Content 에러 해결 등 실무에서 자주 마주치는 문제도 있습니다. HTTP는 그저 데이터만 주고받는 게 아니라, 그 자체가 프론트와 백엔드의 ‘대화 방식’이라고 볼 수 있습니다.

9. CDN(Content Delivery Network): 빠르고 안전한 콘텐츠 전송

CDN은 전 세계에 분산된 서버 네트워크를 통해 콘텐츠를 더 빠르게, 안정적으로 제공해주는 기술입니다. 예를 들어 한국 사용자가 미국에 있는 서버에서 이미지를 다운로드할 때, 중간에 위치한 한국이나 일본의 CDN 서버에서 대신 전송해 주는 방식이죠. 이렇게 하면 지연 시간(Latency)을 줄이고, 서버 부하도 낮출 수 있습니다. 요즘 웹 성능이 사용자 경험과 직결되다 보니, 거의 모든 규모의 프로젝트에서 CDN을 도입하고 있습니다. Cloudflare, AWS CloudFront, Akamai 같은 서비스들이 대표적이며, 프론트엔드 개발자 분들은 이미지, CSS, JS 파일을 CDN을 통해 배포할 수 있습니다. 또 보안적인 측면에서도 CDN은 DDoS 공격 방어, SSL 인증서 적용 등 다양한 역할을 수행할 수 있습니다. 개발자 입장에서는 단순히 ‘빠르게 전달된다’는 수준을 넘어서, 캐시 정책, 버전 관리, 엣지 컴퓨팅 등의 개념까지 이해해 두시면 더욱 유용합니다.

10. 패킷(Packet)과 MTU: 데이터의 최소 단위와 그 크기

네트워크에서 모든 데이터는 ‘패킷’이라는 단위로 쪼개져 전송됩니다. 하나의 큰 파일도 작은 패킷으로 나뉘어 이동한 뒤, 도착지에서 다시 조립되죠. 이때 MTU(Maximum Transmission Unit)는 한 번에 전송할 수 있는 최대 크기를 의미합니다. 이 개념이 중요한 이유는, 패킷이 너무 크면 분할(Fragmentation)이 일어나고, 이는 성능 저하로 이어질 수 있기 때문입니다. 반면 너무 작으면 헤더가 많아져 오히려 비효율적이 됩니다. 개발자 분들이 VPN, 클라우드 터널링, 혹은 IoT 네트워크를 다룰 때 이 MTU 설정이 주요 변수로 작용합니다. 실시간 스트리밍, 음성 전송, 대용량 파일 전송 등에서도 패킷 손실과 재전송 문제로 연결되기 때문에, 이를 이해하고 최적화할 수 있는 능력은 곧 네트워크 성능 향상으로 이어집니다. 특히 Wireshark 같은 툴로 패킷을 캡처하고 분석해보시면 이 구조가 눈에 확 들어오실 겁니다.

마무리하며

개발자로서의 커리어를 쌓아가는 과정에서, 네트워크 개념은 단순한 부가 지식이 아닌, 코드 뒤에 숨겨진 ‘진짜 세계’를 이해하는 데 꼭 필요한 창입니다. 결국 서버와 클라이언트가 어떻게 데이터를 주고받고, 어디서 문제가 발생하며, 어떻게 최적화할 수 있을지를 아는 것이야말로 진짜 실무 능력입니다. 지금 소개해 드린 10가지 개념을 하나씩 꼼꼼히 익혀두신다면, 어떤 네트워크 문제든 당황하지 않고 해결하실 수 있을 거예요. 코드가 말을 거는 그 순간, 네트워크 지식이 개발자의 언어가 됩니다.

자주 묻는 질문 (FAQs)

Q1. 개발자가 DNS 설정을 꼭 알아야 하나요?

네, 도메인 연결, 서브도메인 설정, API 연동 등 실무에서 DNS는 자주 사용되기 때문에 반드시 알고 계셔야 합니다.

Q2. TCP와 UDP 중 어떤 걸 써야 하나요?

데이터의 신뢰성과 순서가 중요하면 TCP, 지연 시간이 더 중요하면 UDP를 선택하시는 것이 일반적입니다.

Q3. 포트 번호는 아무 숫자나 써도 되나요?

아닙니다. 0~1023은 예약된 포트라 일반적으로 1024 이상을 사용하시는 것이 안전합니다.

Q4. HTTPS 인증서는 꼭 유료로 구매해야 하나요?

Let’s Encrypt 같은 무료 인증서 발급 서비스도 있습니다. 보안성이 떨어지는 것도 아니기 때문에 작은 프로젝트에 적합합니다.

Q5. 서브넷을 잘못 나누면 무슨 문제가 생기나요?

네트워크 간 통신이 불가능해지거나, IP 충돌, 라우팅 오류 등 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 계획적으로 설계해야 합니다.